2025/8/26改定

前回の記事「経営者が潜在課題に気づく考え方と支援者に相談する効果の一例」では、経営者が自ら認識していない課題=潜在課題の存在と、その重要性についてお伝えしました。

今回はその実践編として、実際に経営者との対話を通じて潜在課題に近づき、言語化する対話の一例をご紹介します。

「課題はない」という言葉の背景

経営者に「現在の課題は何ですか?」と尋ねると、次のような答えが返ってくることがあります。

支援者:「社長、現在抱えている問題がありましたら教えてください。一緒に解決策を検討させていただきます。」

社長:「長年社長をやっているけど、問題はほとんどない。」

この言葉の背景には、長年の経験からくる自信があります。頼もしい強みである一方で、

「問題はない」と思い込むことで、潜在課題が見えにくくなることもあるものです。

潜在課題を浮かび上がらせる二つの視点

潜在課題は「存在しない」のではなく、「まだ言葉になっていない」だけかもしれません。そのために役立つのが、次の二つの視点です。

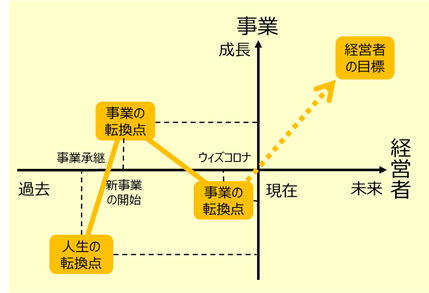

- 会社の事業の歩み(市場の変化、技術革新、組織の変遷)

- 経営者ご自身の歩み(意思決定の基準や価値観の変化)

この二つを照らし合わせることで、これまで気づかなかった課題が浮かび上がることがあります。

例えば「事業は大きく転換しているのに、意思決定の軸は創業時のまま」という場合、それ自体が新たな潜在課題として現れます。

課題が見えても受け入れにくい場合

潜在課題が顕在化しても、すぐに受け入れられるとは限りません。

社長:「それはグレーなんだ。所属する組合の間でも長年そう扱われてきたんだ。」

支援者:「社長、状況は変わりました。」

社長:「社内で公開する前にひとこと相談してほしかったな。」

ここでは、従来の慣習や立場が作用し、課題を素直に受け止めにくくなっています。

課題を認識すること、それを受け入れて行動に移すことの間には心理的なハードルがあるのです。

対話の意義

だからこそ、経営者と信頼できる相手との対話が重要です。

対話を通じて、経営者は自らの歩みと事業の変遷を照らし合わせ、言葉になっていなかった課題を発見できます。

さらに、対話を重ねることで受け入れにくさが和らぎ、課題を前向きに捉え直すことが可能になります。

潜在課題は、一人で見つけるのは難しいものです。しかし、信頼に基づく対話を通じて初めて、

本当に取り組むべき「本質的課題」が姿を現します。

まとめ

前回(概要編)では「潜在課題の存在」についてご紹介しました。

今回(実践編)では概要編で触れた視点を対話の中でいかに活かすかに焦点を当て、「対話を通じて潜在課題を見つけ出すプロセス」の一例を具体的に示しております。二つのブログは相互に補完し合う内容となっております。宜しければ前回の記事も併せてご覧いただければと思います。

経営者が潜在課題に気づく考え方と支援者に相談する効果の一例 [ブログを読む]